«Chi ama la montagna non lascia tracce»

Due giovani con un'idea, una cassetta con all'interno un sogno: insegnare ai più giovani il rispetto per le Terre Alte.

Mentre Alessia Abrami mi spiega con un entusiasmo disarmante il suo progetto, penso al potere di certe idee. Semplici nella loro gestazione, ma così influenti da creare un effetto onda travolgente, che merita di essere raccontato.

Questa è la storia.

Alessia è bresciana di Travagliato, ha 24 anni, è fotografa e videomaker di professione con la passione per la montagna. Durante un periodo di inattività per problemi di salute, si immerge nei video di Matteo Peroni, alpinista e YouTuber. A colpirla è il suo sfogo sullo stato in cui versano numerosi bivacchi alpini, spesso utilizzati impropriamente e con incuria.

«Subito ho condiviso la rabbia ma anche il dispiacere di Matteo per il degrado che anch’io vedo nei bivacchi durante le escursioni», racconta Alessia. «Penso che il problema sia nel significato che molti danno a queste strutture, che sono luoghi per ripari di emergenza e non un'opportunità gratuita per passare una notte in montagna. Così ho pensato: devo fare qualcosa».

I bivacchi: sentinelle silenziose delle Terre Alte

La storia dei bivacchi di montagna in Italia rappresenta un capitolo affascinante dell'alpinismo nazionale, che affonda le sue radici nel primo dopoguerra. Fu nel dicembre 1923 che Lorenzo Borelli, allora presidente del Club Alpino Accademico Italiano (CAAI), ebbe l'intuizione di costruire dei rifugi fissi d'alta quota, strutture essenziali per la sicurezza degli alpinisti.

L'ispirazione venne dalle esperienze della Prima Guerra Mondiale, durante la quale gli alpini utilizzavano rifugi in lamiera come ripari d'emergenza sulle vette. Questi primi modelli militari si trasformarono in strutture permanenti, spartane ma resistenti, collocate in punti strategici dove sarebbe stato impossibile costruire rifugi tradizionali.

I bivacchi nascono con una filosofia precisa: essere un punto di appoggio essenziale per spezzare le ascensioni più impegnative in più giorni, offrendo un riparo sicuro nella notte o in caso di intemperie. Non sono pensati per soggiorni prolungati o per offrire comfort, ma per garantire la sopravvivenza in condizioni estreme. Sono strutture incustodite, sempre aperte, che rappresentano un riparo sicuro per chi si trova in difficoltà ad alta quota.

Oggi, il patrimonio italiano dei bivacchi conta oltre 250 strutture di proprietà del Club Alpino Italiano (CAI), ai quali se ne aggiungono altri gestiti da amministrazioni comunali o realizzati da privati, spesso dedicati alla memoria di appassionati di montagna scomparsi.

I bivacchi rappresentano anche un esempio perfetto di etica montana: sono luoghi dove la solidarietà tra alpinisti si manifesta nel suo aspetto più puro. Chi utilizza un bivacco sa di dover lasciare tutto in ordine per chi verrà dopo, in uno spirito di rispetto reciproco che è parte integrante della cultura alpinistica.

Il momento di agire

Ispirata dai video di Matteo, Alessia decide quindi di agire. «Volevo dare un’immagine diversa della montagna e farlo in modo concreto. Noi bresciani siamo gente d’azione», sorride. Conosco l’importanza dei bivacchi: un paio d’anni fa, il Bivacco Città di Clusone mi ha salvata da una forte grandinata non prevista dal meteo».

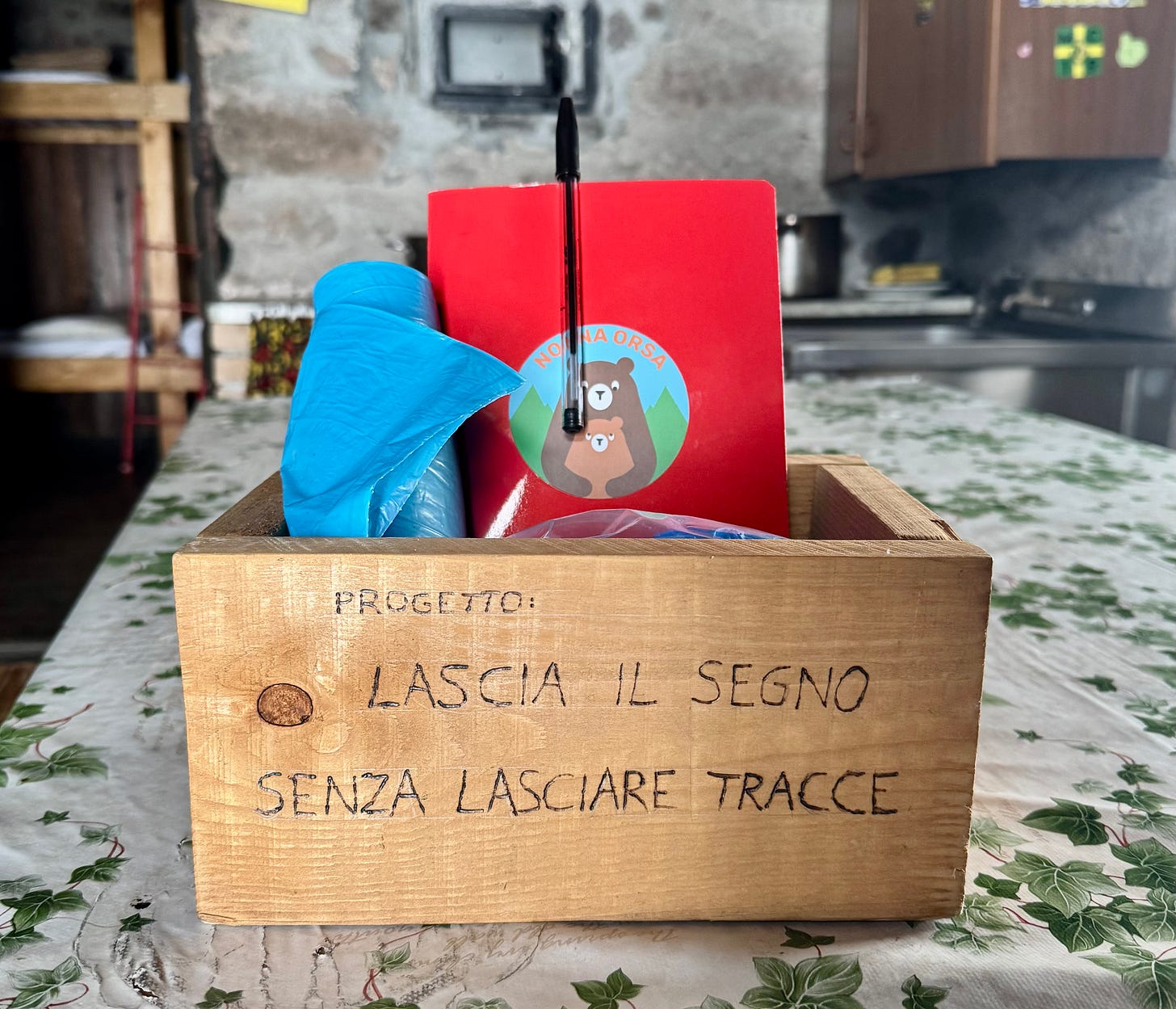

Per concretizzare l’idea, con Nicola Pedersini, studente in psicologia, inaugura il progetto di pulizia dei bivacchi Lascia il segno senza lasciare tracce. «Per sensibilizzare gli escursionisti al rispetto del luogo, dopo la pulizia posizioniamo sul tavolo una cassetta costruita con materiali di recupero, assemblata senza viti o altri materiali metallici. È riconoscibile perché porta inciso a pirografo il nome del progetto e la frase: “La mia nonna diceva: lascia più pulito di come lo hai trovato”».

Una frase speciale, che ha influenzato le scelte di Alessia. «Sono cresciuta in una famiglia di persone già anziane che non frequentavano la montagna, ma mi hanno educata al rispetto per le cose e l'ambiente. Sui sentieri mi ci mandavano con gente esperta del paese che mi ha trasmesso valori importanti. E forse è proprio questo che oggi manca, cioè l'insegnamento e l'educazione dall'alto».

Nella cassetta, l’escursionista trova guanti per la pulizia, sacchetti per portare a valle i rifiuti propri (o di chi li ha lasciati), un quaderno che spiega il progetto e descrive le condizioni del bivacco prima e dopo il riordino e dove è possibile scrivere commenti e suggerimenti. «Finora ne abbiamo messe quattro, le ritiriamo per leggere i riscontri. C’è un po’ di tutto, dalle solite frasi spiacevoli, ai complimenti fino alle segnalazioni di bivacchi abbandonati a loro stessi con richieste esplicite di intervento. Ci piace questo tipo di comunicazione all’antica».

Alessia e Nicola iniziano quindi a lasciare il loro segno nei bivacchi delle montagne bresciane, togliendo tutte le tracce di maleducazione, dalle bottiglie agli assorbenti incastonati nelle pareti delle strutture. «Il progetto è partito nel 2024, nel periodo post invernale. È stato demoralizzante, perché, vista la stagione, i responsabili del sudiciume erano probabilmente frequentatori abituali ed esperti. Persone che dovrebbero dare il buon esempio. Ci sono stati però anche episodi positivi, da parte di gente che senza alcuna richiesta ci ha dato volentieri una mano».

Chiedo ad Alessia 5 regole d’oro sul comportamento da tenere nei bivacchi: « Ce ne sarebbero più di cinque! Comunque: lasciarlo più pulito di come lo si è trovato; non gettare i rifiuti di cibo all’aperto, una buccia di banana può impiegare anche due anni a decomporsi; non usare il retro dei bivacchi come latrina; non far salire i cani sui letti; non occupare i bivacchi per più giorni, ma lasciarli a disposizione degli alpinisti. Aggiungo una sesta regola: non organizzate feste».

L’incontro con il CAI di Brescia

Il progetto prende un’altra dimensione quando arriva all’orecchio di Renato Veronesi, istruttore nazionale di sci alpinismo e presidente della sezione bresciana del CAI. «Mi è piaciuto subito per due motivi: perché Alessia è una donna giovane e permette di sfatare la convinzione che il club sia un’associazione maschilista», ha subito riposto il presidente. «Il secondo motivo è la spontaneità e la gratuità alla base del progetto: si fa questo per il bene comune e senza chiedere nulla in cambio. Come da sempre operano socie e soci del CAI». Veronesi condivide l’opinione di Alessia sugli effetti non sempre positivi legati all’aumento del turismo montano. «Dopo la pandemia, la necessità di vivere all’aria aperta ha portato più gente sui sentieri e i bivacchi vengono visti come luoghi di soggiorno gratuito. A parte quelli in alta quota, frequentati da alpinisti esperti, i più accessibili sono spesso oggetto di incuria, perché la loro manutenzione è lasciata alla sensibilità e all’educazione di chi li frequenta».

Il progetto di Alessia e Nicola viene quindi integrato nel Gruppo Juniores del Cai, da poco ricostituito e rinnovato nelle finalità, con l’obiettivo di portarlo a conoscenza del maggior numero di soci. «Abbiamo fatto delle uscite di prova molto positive. I partecipanti hanno compreso lo spirito dell’iniziativa», commenta Alessia. «Questo riscontro mi ha dato una grande carica emotiva. Mi ha fatto capire che siamo sulla strada giusta».

«I giovani hanno spesso ottime idee ma non sempre sanno come e dove incanalarle», aggiunge Renato. «Bisogna lasciare le porte aperte, ascoltarli e indicargli un perimetro dove poter stare. Mi piace lavorare con le nuove generazioni, instaurare un rapporto di fiducia che in montagna si sviluppa facilmente. Sono convinto che l’esperienza migliore sia quella fatta in vetta».

Proprio per dare la possibilità a ragazze e ragazzi di avvicinarsi alla montagna, il direttivo bresciano ha chiesto alla scuola di alpinismo CAI, che quest’anno ha fatto il tutto esaurito così come altre attività, di riservare dei posti gratuiti a tre giovani motivati del Gruppo Juniores. «Non tutti possono permettersi il corso. Però è fondamentale sapersi muovere in un ambiente montano per ridurre i rischi di incidenti e mettere a disposizioni di tutti le competenze apprese».

Largo ai giovani, verrebbe voglia di dire e soprattutto a una comunicazione che usa il loro linguaggio. «A 150 anni dalla nostra nascita, la sezione di Brescia ha finalmente un profilo Instagram. Abbiamo circa 4.000 soci compresi quelli delle sottosezioni e per convincere i più anziani ho spiegato loro che questa potrebbe essere l’occasione per agganciare i futuri nipoti, i quali potrebbero riconoscersi nei nostri valori».

I giovani? Non siamo solo un problema

«Ci piacerebbe che questa iniziativa fosse abbracciata anche da altre sezioni CAI, soprattutto quelle giovanili. Spesso si pensa a noi ragazze e ragazzi come soggetti problematici, mentre invece abbiamo tante soluzioni, se ascoltati. Insegnare certi valori ai giovani è più semplice rispetto agli adulti ed è quello che vorrò fare grazie anche al CAI».

Alessia e Nicola hanno una pagina Instagram che si chiama nonna_orsa_ dove si vedono in azione grazie alle riprese POV e un sito internet. «Non avremmo mai pensato che la cosa potesse crescere così. Siamo felici. Se immagino il progetto Lascia il segno senza lasciare tracce nel futuro, vorrei che ad un certo punto sparisse il mio nome e restasse viva solo l’idea. ».

A questo link trovate l’intervista ad Alessia uscita ieri, lunedì 24 febbraio, realizzata da Matteo Peroni e pubblicata sul canale YouTube (con una bella iniziativa).

Hai ragione Gianpaolo, a volte basta solo aprire delle porte e lasciare che entri aria più fresca.

Si discute molto nelle varie associazioni della carenza di giovani. Salvo eccezioni è in generale un piagnisteo. Credo bisogna letteralmente fare spazio e fare in modo che se ne aprano altri