La rivoluzione (quasi) silenziosa delle alpiniste

Come la celebre stanza di Virginia Woolf, nel libro di Linda Cottino la montagna diventa un luogo protetto, libero soprattutto da pregiudizi maschili.

Nel chiudere il libro, ho avuto l’impressione di salutare vecchie amiche. Come quando in vacanza, leghi con persone con cui passi giornate belle, intense e poi torni a casa con un po’ di malinconia e una rubrica con qualche numero in più.

Ecco, così mi sono sentita dopo l’ultima pagina di Una parete tutta per sé, un libro che è quasi un atto rivoluzionario nel panorama della letteratura di montagna. Rivoluzionario come le imprese delle sette alpiniste raccontate da Linda Cottino, donne che una manciata di secoli fa hanno avuto la sfacciataggine di invadere uno spazio ad uso esclusivo dei corrispondenti maschili.

Il riferimento nel titolo all'opera di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, non è casuale: la parete, nel libro della Cottino, diventa infatti metafora di quello spazio personale indispensabile per l'affermazione femminile. «Non solo l’ho scelto, questo titolo l’ho imposto a Bottega Errante Edizioni, che posso solo ringraziare per aver scommesso su un libro che altre case editrici avevano declinato con la scusa che la letteratura femminile non vende». E intanto siamo già alla ristampa.

Alpinista, giornalista, scrittrice, Linda Cottino confessa di aver incontrato non poche difficoltà nella stesura del libro. «Inseguire le tracce di queste donne è stato arduo, perché hanno scritto poco o quasi niente. È stato un lavoro di verifica delle fonti e di composizione, ma che ho sentito necessario. C’è ancora molto da raccontare su questo tema», confessa l’autrice. E aggiunge: «Questo libro è il frutto di una ricerca durata diversi anni, che inizialmente includeva più donne rispetto a quelle confluite. Ho quindi cercato di capire quali di queste fossero le più significative per dare una forma e soprattutto una collocazione alle loro incredibili storie».

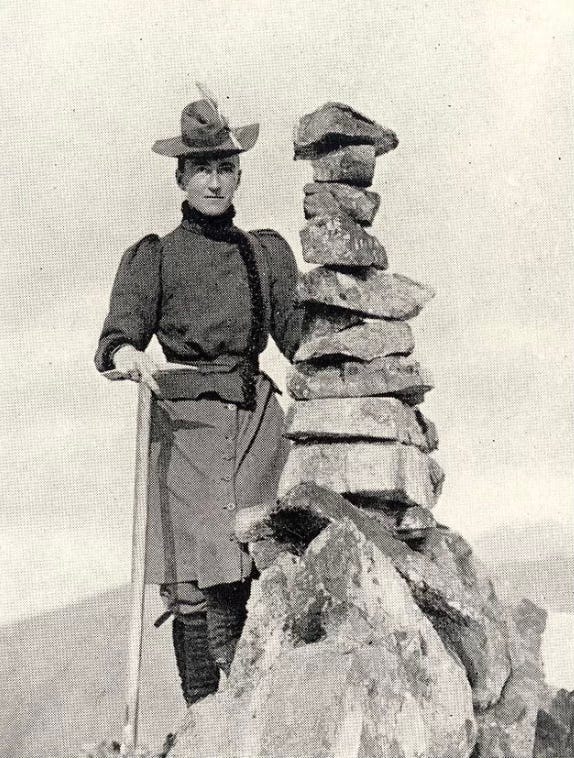

Ma chi erano queste pioniere? Donne dell’alta borghesia, soprattutto inglese, con una predisposizione per l’esplorazione e l’ignoto, che non si facevano problemi sui limiti e affrontavano le vie più insidiose delle montagne con abbigliamenti improbabili, poco o quasi nulla allenate e prive di attrezzatura, ma consapevoli delle loro azioni ‘sovversive’.

Anche se l’età d’oro dell’alpinismo femminile inizia ad essere documentata (molto poco, comunque) più avanti, già tra il Seicento e il Settecento le Alpi erano percorse da queste mountaineer indomite, che lasciati i salotti e i discorsi filosofici, si arrampicavano con gonnelloni e cappellini vezzosi su pareti e couloirs, look ingombranti ma che interpretavano a loro favore: se siamo capaci di scalare con questi abiti significa che siamo più brave.

Ma è solo nel 1907 che queste signore e signorine possono essere ufficialmente chiamate alpiniste, data che sigla la nascita del Ladies’ Alpine Club, fondato dall’irlandese Elizabeth Audrey Le Blond, per tutti Lizzie Le Blond, che fu anche la prima presidentessa. Il quartier generale del club era il Great Central Hotel di Londra, dove si organizzavano spedizioni, conferenze, letture e l’annuale dinner, appuntamenti che iniziarono a diradarsi a partire dal 1914, quando i venti di guerra convogliarono le attività di molte socie verso il volontariato in ospedale.

“Di salute cagionevole, arrivò alla cima del Monte Bianco calzando stivaletti con i bottoni e il tacco, e non essendosi mai messa le scarpe da sola (era la cameriera a provvedere ogni mattina) quando fu il momento di partire dal rifugio ebbe le sue brave difficoltà a riconoscere la scarpa destra della sinistra”.

Lizzie fu anche una delle prime a indossare abbigliamenti maschili, ma sempre con discrezione: all’attacco della montagna, si toglieva la gonna e dopo averla appallottolata, la metteva nello zaino oppure la nascondeva tra le pietre. Ebbe una vita intensa: forte alpinista, fotografa, scrittrice, pioniera della bicicletta, ha contribuito a lanciare il turismo invernale in Engadina e inventò anche una cucina a motore destinata agli Chasseurs Alpines impegnati durante il conflitto mondiale nella regione montuosa dei Vosgi. Dopo aver frequentato in lungo e in largo le Alpi, Lizzie puntò verso la Norvegia, dopo diede prova della sua esperienza e forza toccando più di venti cime inviolate.

Oltre a Lizzie Le Blonde, Linda Cottino ci accompagna nella vita di altre alpiniste dell’epoca, rimarcandone i tratti più caratteristici. Tra queste Marguerite Claudia Brevoort, Meta Brevoort, zia Meta, che avviò all’alpinismo il nipote William Brevoort Coolidge. Insieme esplorarono le Alpi selvagge del Delfinato accompagnati dalla cagnetta Tschingel, il primo essere vivente di genere femminile ad essere ammesso all’Alpine Club britannico.

E che dire delle sorelle Anna ed Ellen Pigeon, costrette a provare la veridicità della loro impresa sul Monte Rosa, quando nel 1869 attraversarono il Seserjoch (Sesia Joch), un passo tra Zermatt (Svizzera) e Alagna (Italia) che era stato scalato solo una volta e mai disceso per la sua straordinaria difficoltà. Ritenuta un'impresa impossibile per due donne, conquistarono la platea riunita per l'inaugurazione del Ladies' Alpine Club con la testimonianza teologo Giuseppe Farinetti.

Nel libro ci si imbatte anche in Lucy Walker, prima donna a scalare il Cervino (1871), vincendo sul tempo la sfida con Meta Brevoort. In seguito fondò anche il Club Suisse des Femmes Alpinistes, all’Hotel de Londres, a Montreux. Chiudono la rosa delle magnifiche sette, Katharine Richardson, Kathy, alla quale il Time dedicò la copertina di donna dell’anno e la compagna di cordata e di vita Marie Paillon. Parlando della Richardson una guida disse: “She does not sleep, she does not eat, and she walks like the devil”.

Al gruppo, sul finale del libro, si aggiunge anche Micheline Morin. Oltre ad essere una forte alpinista del Novecento scrisse Encordéès (1936), uno dei primi libri più significativi sull'alpinismo femminile scritto da una donna alpinista, un ponte tra le pioniere dell'800 e quelle della prima metà del '900. Scrive:

“Le nostre antenate sono state donne alle quali la vita ha riservato grandi privilegi e grandi soddisfazioni, anzi, soddisfazioni massime; e non ultima la libertà”.

Se un tempo le pioniere erano guardate con scetticismo o condiscendenza, oggi le alpiniste hanno conquistato ottomila e aperto vie su pareti estreme, stabilendo record che competono con quelli maschili.

Ma davvero qualcosa è cambiato?

Sembrerebbe di no, come del resto in molte altre discipline. Non giriamoci attorno: nel grande teatro delle vette, le donne restano spesso confinate a ruoli marginali.

Perché "Una parete tutta per sé" mi è piaciuto? Prima di tutto perché amo le storie e riconosco la loro qualità quando nei giorni seguenti continuo a visualizzarle nella mia mente. E poi perché l’intento dell’autrice non è stato quello quello di sottrarre protagonismo all’alpinismo maschile, ma di dare il giusto risalto anche alle imprese femminili, guardandole non con meraviglia ma riconoscendo la loro intrinseca forza. Come afferma Linda Cottino: «È necessario rivisitare la narrazione dell'alpinismo, evitando separatezze e colmando quelle lacune con le storie che non sono state raccontate. Quelle delle donne».

“Sono fiera di poter dire che il sentiero me lo sono tracciato da sola. Come quando si sale in montagna con l’obiettivo di raggiungere la cima, ma con il percorso tutto da cercare. Lungo la strada non ho mai smesso di cercare il mio femminismo e di agire in favore delle donne. L’’ho fatto scrivendo delle mie ascensioni, ma soprattutto raccontando le prodezze di cui le donne sono capaci sui terreni impervi e nelle difficoltà, ricostruendo le loro imprese nei dettagli e, quando possibile, nelle loro storie personali”.

Marie Paillon