Sul Monte dei Cappuccini c'è una biblioteca che guarda le montagne

La Biblioteca Nazionale Club Alpino Italiano è un posto magico: per lo skyline sulle Alpi, ma soprattutto per i volumi e i documenti che raccontano la storia dell'alpinismo.

Il Monte dei Cappuccini è un piccolo gioiello incastonato nel quartiere torinese Borgo Po. Lasciato alle spalle il traffico metropolitano, dopo alcuni tornanti si raggiunge una terrazza panoramica affacciata sul centro storico cittadino, con una vista che spazia fino alle montagne circostanti. Qui, accanto alla cinquecentesca chiesa di Santa Maria al Monte dei Cappuccini, hanno sede la Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano, il Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione di Torino, la Cineteca e Videoteca Storica, tutti riuniti in un unico polo culturale, l’Area Documentazione Museo Nazionale della Montagna.

Mi attende Alessandra Ravelli, Responsabile Area Documentazione e Biblioteca Nazionale del CAI, per un viaggio nella storia dell’editoria della montagna.

La struttura è moderna, nonostante la sua nascita coincida con quella del Club alpino italiano. Occorre quindi fare un passo indietro fino al 1863, quando lo statista biellese Quintino Sella, appassionato di montagna, decise di fondare insieme ad un gruppo di amici un circolo per alpinisti.

Scrive Claire-Eliane Engel in La storia dell'alpinismo1:

“Naturalmente il Club alpino italiano non nacque d’improvviso dalla mente di Quintino Sella, tutto intero come dalla mente di Giove. Se il 12 agosto 1863 quei quattro valentuomini riuniti sulla punta del Monviso - il calabrese Giovanni Baracco, i fratelli Paolo e Giacinto di Saint-Robert e il ministro per le finanze del nuovo Regno d’Italia2 - concepirono l’idea di fondare nel nostro paese un Club alpino a somiglianza di quanto recentemente era stasto fatto in Inghilterra e in Austria, è segno che pensavano in quel momento a un certo nucleo di persone, a un ambiente di alpinisti praticanti, del quale essi erano in quel momento l’espressione”.

Quel nucleo di persone a cui faceva riferimento la Engel erano soprattutto studiosi, professionisti benestanti e scienziati, che approfittavano delle ascensioni per approfondire studi geologici, glaciologici e botanici. Questa passione per la documentazione confluiva in testi e materiali iconografici ancora oggi conservati nella biblioteca torinese.

La montagna, apparentemente ostile alla vita umana, ha da sempre esercitato un irresistibile richiamo. Nonostante le condizioni estreme e la scarsa abitabilità, questi luoghi hanno attratto nei secoli pellegrini in cerca di spiritualità e studiosi mossi dalla sete di conoscenza. Questo paradosso tra l'inospitalità dell'ambiente e la costante presenza umana testimonia il profondo legame che unisce l'uomo alle terre alte.

La passione per la documentazione era già viva nei primi soci del CAI, che da subito decisero di creare un fondo per l’acquisto di libri e di materiale cartografico.

Attraverso i secoli, e grazie al lavoro del club, oggi nella biblioteca è custodito un patrimonio librario unico, dove ogni volume racconta una storia di esplorazioni, ricerca e passione per la montagna. «Custodiamo circa 43.000 testi, tra libri antichi, studi scientifici, etnografici, linguistici, manuali, guide e classici dell’alpinismo. A questi si aggiungono 1.650 periodici provenienti da tutto il mondo, di cui si dispongono 20.000 annate e oltre a 10.000 carte topografiche», spiega Alessandra Ravelli. «Fino ad ora siamo riusciti a digitalizzare 200 mila pagine, un catalogo sfogliatile online su CAISIDOC - Sistema Documentario dei beni culturali del CAI».

I libri sono consultabili gratuitamente, mentre il prestito è consentito solo per i testi con non più di settant’anni, in quanto considerati Beni dello Stato o riconosciuti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

La produzione editoriale più consistente di libri antichi si ha tra il Settecento (con la nascita in Francia dell’Illuminismo) e l’Ottocento. Scienziati francesi, svizzeri e italiani, come Bartolomeo Gastaldi, Quintino Sella e Alessandro Volta trascorrevano mesi a studiare e documentare questi ambienti. Lo stesso Sella era spesso al seguito del Principe Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi durante le sue spedizioni, per raccogliere e attestare ogni particolare dei viaggi. In qualità di fotografo ufficiale il sovrano le assoldò per documentare numerose esplorazioni come, ad esempio, in Alaska (1897), in Ruwenzori (1906) e Karakorum (1909).

La biblioteca conserva però anche molti testi rari risalenti a secoli precedenti, per lo più donati da privati o provenienti dai mercati di antiquariato. Come il De Alpibus commentarius, il primo trattato-commentario sulle Alpi e la civiltà montana, pubblicato nel 1547 dal teologo e umanista svizzero Josias Simmler, ricco di consigli per pellegrini e viaggiatori. Tra gli scritti, spicca il capitolo dedicato ai pericoli delle strade alpine, con suggerimenti ai viaggiatori sull'equipaggiamento più adatto e consigli per evitare crepacci e tempeste di neve.

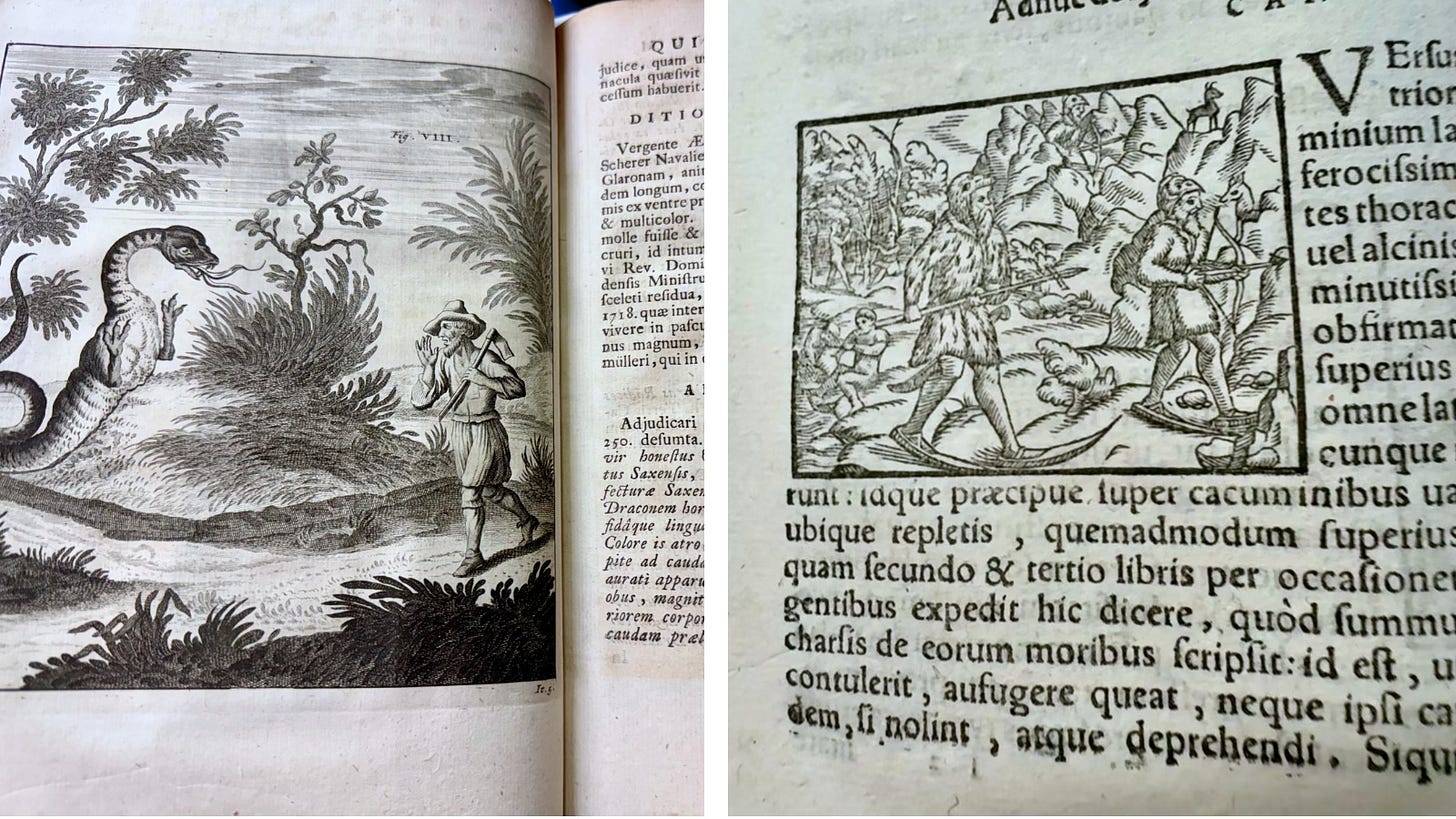

Due testi, in particolare, attirano la mia attenzione: uno del 1723, che raccoglie testimonianze di montanari sulla presenza di draghi e animali fantastici; nell’altro, datato 1527, sono invece raffigurati uomini scandinavi che indossano i primi rudimentali sci usati come mezzi per spostarsi sulle immense difese innevate.

Grazie a questo prezioso patrimonio documentale, oggi possiamo ricostruire non solo l'evoluzione del paesaggio alpino, ma anche le storie, le tradizioni e le pratiche di vita quotidiana delle comunità montane attraverso i secoli. Questi documenti sono testimoni silenziosi che ci permettono di comprendere come l'uomo si sia adattato e abbia interagito con l'ambiente montano nel corso del tempo.

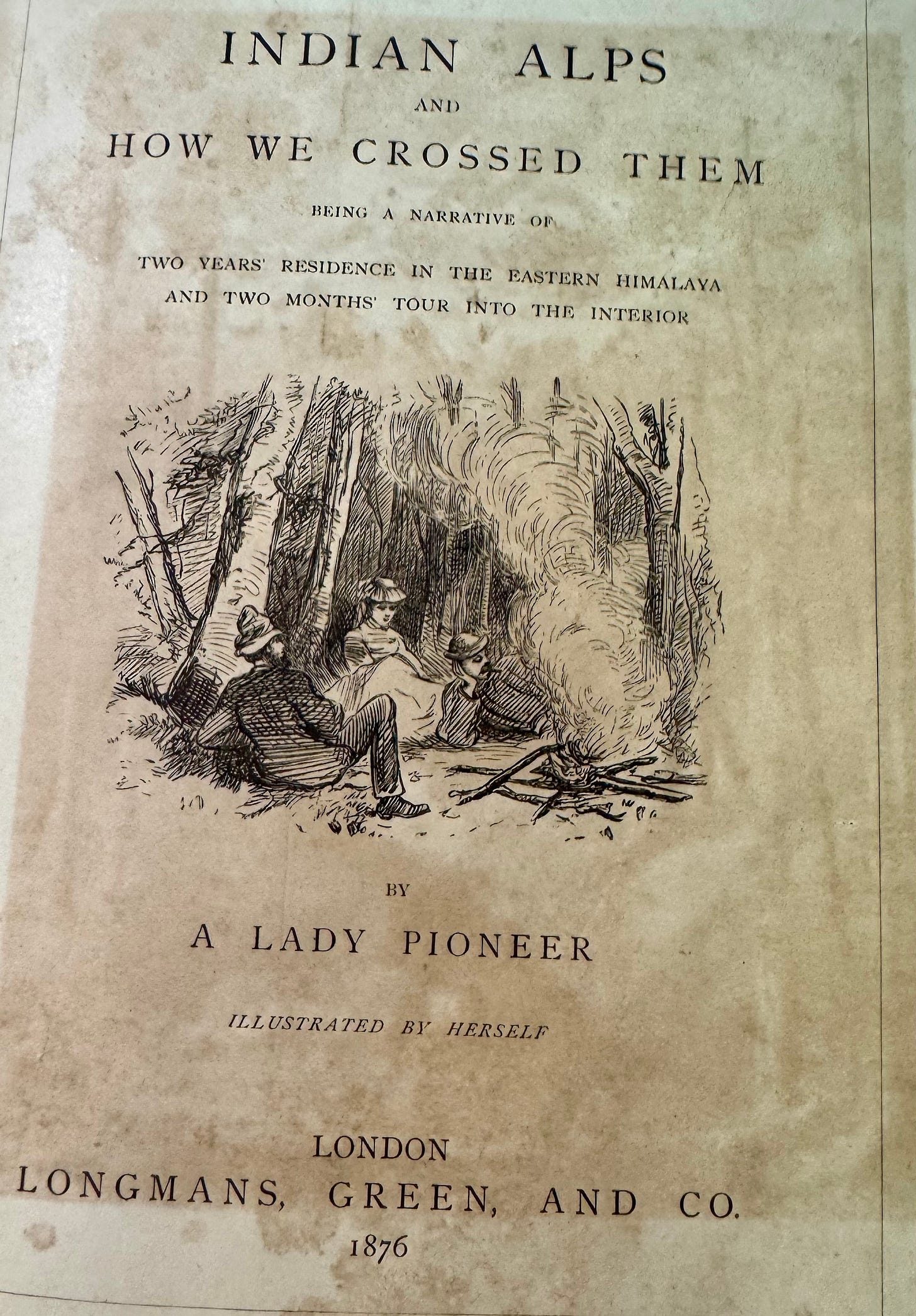

Chiedo informazioni sull'editoria al femminile. «Purtroppo - spiega Alessandra - non abbiano grandi riscontri in questo senso. Non per l'assenza di autrici, in quanto per la cattiva abitudine a non citarle oppure a sostituire il loro nome con quello del marito o di un compagno di viaggio». Un esempio è Indian Alps and how we crossed them, scritto da 'Nina' Elizabeth Sarah Mazuchelli e pubblicato nel 1876. L'esploratrice, pioniera delle spedizioni internazionali al femminile, racconta e disegna le sue esperienze dopo aver trascorso due anni nella regione himalayana orientale e due mesi nel suo interno. Il testo è illustrato con una mappa, bellissime tavole cromolitografiche e oltre 140 illustrazioni che mostrano paesaggi, persone ed esperienze vissute. Nonostante il valore documentale dell'opera, l'autrice viene citata solo come 'Lady Pioneer', un anonimato che riflette il pregiudizio dell'epoca verso le donne esploratrici.

Oltre ai volumi, nella biblioteca sono conservati anche i libretti ufficiali delle guide alpine affiliate al CAI su cui i clienti scrivevano le recensioni dell’escursione e del servizio offerto dalla guida, oltre ai libri di rifugi della seconda metà dell’Ottocento. Come quello dell’Alpetto, il primo rifugio ufficiale CAI (1866).

Anche la cartografia storica è ricca di reperti, con ben 1.400 mappe catalogate. I documenti iconografici sono importanti perché documentano ghiacciai e massi erratici che molti scienziati studiavano sul campo. I topografi militari redigevano invece accurati taccuini di campagna, ricchi di appunti scritti con una particolare attenzione all'ordine e ai dettagli, sia nelle valutazioni geologiche del territorio che nelle riproduzioni grafiche delle località esaminate.

Chiedo ad Alessandra di mostrarmi qualche curiosità. Spunta così una raccolta di menù proposti nei rifugi storici, biglietti delle prime funivie, giochi da tavoli, copertine di rivista, documenti che raccontano la vita quotidiana in montagna. «Molti di questi oggetti si trovano anche nell'archivio di Walter Bonatti, del Museomontagna. Amava conservare qualsiasi cosa, dall'attrezzatura alpinistica, ai diari fino alle semplici bustine di zucchero».

Ma la passione del CAI per la documentazione e la divulgazione della cultura alpina non si limita solo ai libri e agli archivi. Ne è testimonianza la Vedetta Alpina, un altro tesoro storico che corona questo luogo. A conclusione della visita, Alessandra Ravelli mi conduce su questa postazione panoramica del Monte dei Cappuccini, che offre una vista mozzafiato sulla città e, nelle giornate terse, sulle Alpi che la incorniciano.

La storia della Vedetta inizia il 5 maggio 1874, quando Pio Agodino, direttore della sezione centrale del Club Alpino Italiano, ne richiese la costruzione al sindaco di Torino Felice Rignon. Il progetto si realizzò in tempi record: dopo soli tre mesi, il 9 agosto 1874, venne inaugurata la struttura. Da allora, grazie a un cannocchiale (oggi in restauro), i cittadini potevano ammirare quello che lo stesso Agodino definiva il 'magnifico panorama delle Alpi, di cui siamo centro ed i gloriosi custodi'.

Una lungimirante iniziativa di valorizzazione turistica e sostenibile, che ancora oggi testimonia il profondo legame tra i torinesi e il loro territorio.

Se amate la montagna, questo luogo merita assolutamente una vostra visita.

A History of Mountaineering in the Alps, 1950 (Ed. Oscar Mondadori luglio 1969)

L’autrice fa riferimento a Quintino Sella

Interessantissimo